金城兰州热浪袭人,一场捐赠仪式在八路军兰州办事处(简称兰州八办)纪念馆内举行。谢觉哉之子谢飞、谢烈、谢云代表兄妹六人,将父亲1937至1938年在兰州工作期间的三部手稿郑重移交纪念馆。这批带有亲笔修改痕迹和兰州八办印记的珍贵史料,展现了一位共产党人在民族危亡之际的智慧、赤诚与担当,就像一把钥匙,打开了那段历史深处风云激荡的精神密码。

西北抗战的“纸上战场”

1937年7月,年过半百的谢觉哉,肩负党中央重托抵达兰州,主持兰州八办工作。这个被周恩来誉为“革命的接待站,战斗的指挥所”的陇上小院,自此成为甘肃抗日救亡运动的重要策源地。而谢觉哉的手稿,正是他在此400余个日夜奋笔疾书的见证。

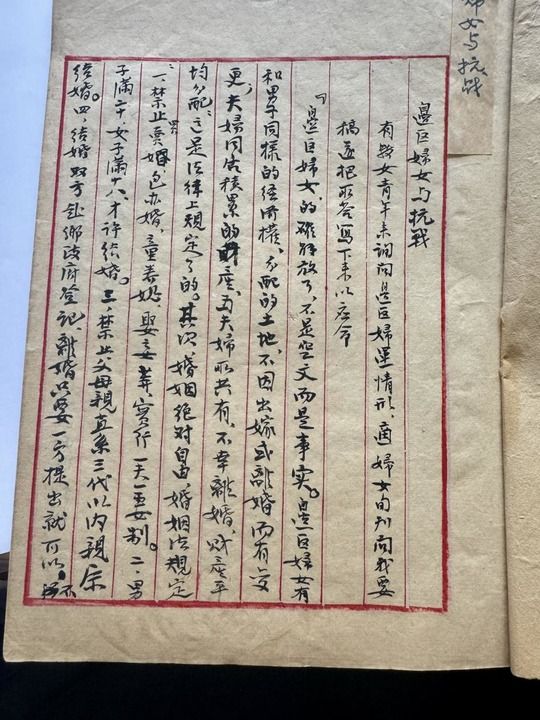

图为谢觉哉的手稿(资料照片)。本组图片均由八路军兰州办事处纪念馆供图

兰州八办纪念馆馆长查永国说,这批手稿内容丰富,有着重要的史料价值。其中有谢觉哉写给党中央的形势研判报告,有他发表的时评文章手稿,有他给进步青年团体草拟的工作指导意见,更有他与国民党要员会谈前的策略提纲。

兰州八办纪念馆馆藏档案显示,谢觉哉以“焕南”“觉斋”等笔名,在兰州《妇女旬刊》《甘肃民国日报》《西北日报》《战号》等各类报刊上发表了70余篇针砭时弊、力主抗战的政论与杂文。查永国说,这些文章是他深入社会、洞察时局的成果。手稿上的圈点勾画,正是他字斟句酌、力求以最有力文字唤醒民众的生动注脚。

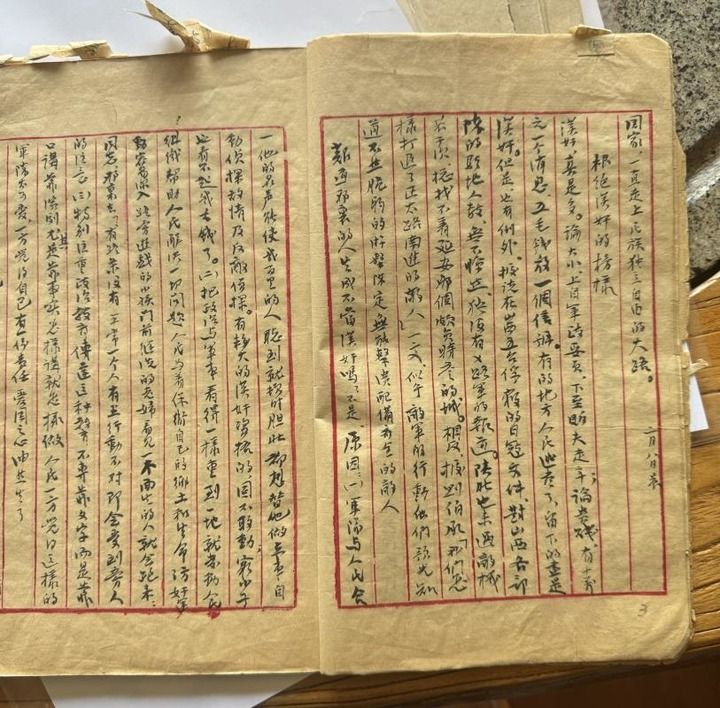

图为谢觉哉的手稿(资料照片)。

统战艺术的典范

查永国说,这次捐献手稿中有一部分是谢觉哉开展国民党上层统战工作的记录。面对甘肃省政府代主席贺耀祖等国民党高官,谢觉哉展现了非凡的政治胸襟与统战艺术。

谢觉哉和贺耀祖是湖南宁乡同乡,也曾在大革命时期共事。然而,贺耀祖虽然支持对日抗战,但因与谢觉哉分属国共两党,故一度对其避而不见。

根据现存党史史料和谢觉哉亲笔手稿,当时国民党掌控的甘肃地方报纸仍称红军为“匪”。对此,谢觉哉义正词严致信贺耀祖,要求纠正错误言论,并在此后4个月内,连续撰写多封长信,系统阐释统战理念,强调“两党合作须在共同纲领下互相协助,消除疑虑”“合作不容立场怀疑,民运关乎抗战根基”。

谢觉哉以忧国忧民的赤诚,持续不懈地做贺耀祖的思想工作。他剖析时局,陈说利害,其发自肺腑的见解最终打动贺耀祖,使其政治观点发生转变,开始接受并支持中国共产党的抗日主张。据甘肃省委党史研究室介绍,这段始于私谊、成于公义的交往,为甘肃抗日民族统一战线的形成打开了关键突破口,彰显了中国共产党人“既坚持原则又灵活务实”的政治智慧。

史料显示,谢觉哉频繁与各界人士恳谈,与进步青年交朋友。在国民党统治下的兰州,八办小院成为进步青年汲取思想养分、坚定革命信念的灯塔。他亲自为《妇女旬刊》撰稿,还指导其主编倪斐君要明确妇女工作的方向与任务;面对成分复杂的甘肃青年抗战团,他多次与青年抗战团骨干成员谈话并撰写书面指示,鼓励他们团结青年、投身抗战。谢觉哉每月仅五元津贴,却常用来接济生活困难的同志,其人格魅力如春风化雨,润物无声地凝聚着抗日力量。仅1938年5月至8月,八路军兰州办事处就推荐了30多名进步青年前往延安。

图为谢觉哉在兰州八办工作期间的居所(资料照片)。

国际援华的重要支点

甘肃省博物馆协会副理事长、纪念馆专业委员会主任袁志学说,在谢觉哉等人领导下,兰州八办成为我党在西北国统区的重要堡垒和国际交通线上的重要桥梁。

兰州八办肩负着营救红军西路军失散将士的艰巨使命。通过周密部署,八办将营救工作与抗日大局融为一体,克服重重险阻,为大批流落河西走廊的红军西路军将士重返革命队伍铺就了生命通道。据馆藏史料统计,在党的多方努力下,利用多种渠道,经兰州八办、西安八办和新疆八办及各地人民群众营救,先后有4000多名西路军将士回到党的怀抱。

“苏联援华物资通过西北国际交通线从兰州运往中国抗日前线,党的重要干部及国际友人也通过西北国际交通线往来于中苏两国之间。”兰州八办纪念馆副研究馆员潘洁说。依托兰州特殊的地理位置,兰州八办成为我党人员往返苏联的重要中转站和接受援华物资的重要支点。据史料记载,兰州八办联系苏联,协助办理了周恩来、邓颖超、蔡畅、王稼祥、毛泽民等大批重要干部,以及胡志明、野坂参三等国际友人赴苏或回国的交通事宜,保障了战时国际交通线的畅通,为党在关键时期培养干部和获取外部支持发挥了不可替代的作用。

史料记载,苏联援华的飞机、枪弹、航空汽油等军用物资经新疆、穿越星星峡至河西走廊一线运抵兰州后,再分送至全国各战区。同时,中国用于偿还苏联援助的羊毛、皮张、桐油等物资也在此汇集西运,这一双向运输体系使兰州成为“抗战中鲜为人知的苏联援华物资中转站”。

手稿里的当代回响

捐赠的这批谢觉哉手稿,其价值远超文物本身。它们是镌刻在纸上的初心,是穿透历史烟云的精神坐标,为新时代传承红色基因提供了弥足珍贵的实物教材。“这些手稿不仅能丰富展览馆的馆藏,更对年轻一代有着极大的启示作用。”谢觉哉之子谢飞说。

兰州八办纪念馆自1980年建立以来,已成为承载这段历史、弘扬爱国精神的重要阵地。近年来,纪念馆不断创新宣教形式——打造“红色文化轻骑兵”,编创《南滩街54号》沉浸式情景剧、《大豆谣》红色儿童剧;开展“七进”宣教活动,将《红色女兵王定国》等生动课程送入学校、社区。谢觉哉手稿的入藏,无疑为这些鲜活的教育实践注入了更深厚的历史底蕴与情感共鸣。纪念馆通过持续挖掘如谢觉哉这样的本土红色资源,有力践行着“讲好红色故事,传承红色基因,弘扬革命精神”的时代使命,引导广大干部群众在缅怀中坚定理想信念,在传承中坚守初心使命。

这些泛黄但字字珠玑的手稿,诉说着八办小院里激荡的历史风云。查永国说,谢觉哉以笔为枪,以心化桥,在兰州400余天,将统战智慧、为民情怀与革命意志熔铸于一篇篇力透纸背的文章与一次次推心置腹的恳谈中。其“行经万里身犹健,历尽千艰胆未寒”的崇高风范,通过这批珍贵手稿跨越时空,熠熠生辉。 (张钦 刘克英 李硕)