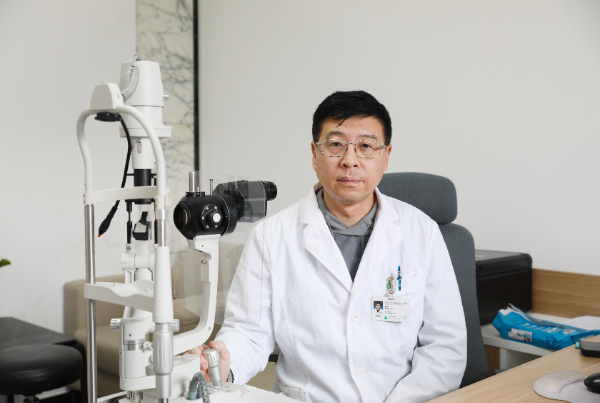

新华网北京10月15日电(记者 刘映)在光明与黑暗的交界处,他是一名执着的“守门人”。首都医科大学附属北京同仁医院眼外伤科主任医师韩崧,数十年如一日,奋战在眼科最复杂、最危急的战场——眼底疾病与眼外伤领域。他的手术刀下,是千钧一发的抢救,是力挽狂澜的尝试;他的诊室里,有绝望的叹息,更有重燃的希望。近日,韩崧接受新华网专访,分享领域内的前沿进展,以及对未来医疗资源下沉与眼健康科普的深入思考。

北京同仁医院眼外伤科主任医师韩崧

在创伤中守护光明,在无奈中传递勇气

作为眼外伤科专家,难免要面对很多“惊心动魄”的抢救时刻。

“说到惊心动魄,对于我们来说是常态。”韩崧说,但这份平静的语气背后,是一些不忍描述的灾难现场,以及无数个与死神和黑暗赛跑的日夜。他见过太多因意外而支离破碎的光明:玩耍时被树枝刺穿眼球的孩子、因“热得快”爆炸而面临摘眼甚至生命危险的青年、车祸中遭受复合性损伤的患者……

在这些案例中,一位来自东北边境的女孩让他印象深刻。一颗突如其来的流弹贯穿女孩头颅,双眼遭受毁灭性损伤。“来到我这里时,一只眼睛已经没了,另一只眼睛……视神经全断了,没有视力。”韩崧说,他和团队竭尽全力,保住了女孩眼球的形态,却无法挽回视力。

“医学上有很多‘无力回天’的时刻,然而,让我感动的是女孩每次复查时,反而去安慰她的父母,说‘你们不用着急,我就是眼睛看不见了,又不是生命没了,我还能干很多事儿。’”韩崧说,他至今仍与女孩保持联系,希望能为她寻找一条力所能及的未来之路,“比如我们眼科可能也需要一些不用眼睛的工作……我也希望能把她这种坚强的信念传播出去。”

在科技创新中突破,在基层帮扶中携手

随着医学技术的飞速发展、人工智能的逐步落地以及国家医疗资源的不断下沉,在复杂的眼底病和眼外伤领域,近年来也取得了不少实质性进展。

“在遗传性眼病、难治性眼底病变方面,基因治疗、干细胞治疗等前沿技术正从实验室走向临床探索的舞台。”韩崧说,他特别关注“人工眼”和“脑机接口”技术。如果能够成功替代部分人眼功能,那将是盲人群体重建光明的巨大飞跃。

而在眼外伤方面,尽管交通事故等复合伤数量会随着社会发展、交通物流的频繁而上升,但也倒逼医疗系统向多学科、整合化救治模式不断升级。

“眼外伤往往不是孤立的,常合并神经、颌面、耳鼻喉甚至全身损伤,必须依靠多学科团队共同作战。”韩崧说,除技术突破与院内协作外,他更深刻地认识到,医学的进步最终要依托于体系的支撑。

去年,韩崧在河北张家口第四医院挂职副院长一年,深切体会到“管理”在提升医疗效能中的核心作用。“一个医院要发展,不能只靠技术,还要靠机制——如何调动医务人员的积极性,如何让患者受益,如何让基层医院真正‘接得住’专家资源。领导者要把自己当成服务者,我是整体员工的服务者。”韩崧说,他将这种“服务者”心态视为调动团队积极性、最终让患者受益的核心,“我们让当地医院看到,我们不是来‘抢病人’,而是来共同做大医疗事业,让他们在合作中实现技术、设备和品牌的全方位提升。唯有将国家级优质的医疗资源、管理理念与人文关怀一同‘下沉’到基层,才能真正帮助提升基层医疗水平,助力健康中国建设。”

在制度保障中前行,在知识传播中预防

眼底病是一类危害视觉能力的疾病。《“十四五”全国眼健康规划(2021—2025年)》提出,持续推进眼科相关医联体建设,推动眼底照相筛查技术逐步覆盖基层医疗卫生机构,探索建立“基层检查、上级诊断”服务模式,提升眼底病、青光眼等眼病诊治能力。

“糖尿病视网膜病变、视网膜脱落、黄斑变性等致盲的眼科疾病,都属于眼底病的范畴。早期发现和及时治疗对于预防病情恶化和恢复视力至关重要。”韩崧提醒说,当前,AI眼底影像系统不断涌现,但系统之间数据分散、训练不足,反而可能增加临床医生的纠偏负担。AI系统也需要“养分”——也就是高质量、大规模的标注数据。这方面还希望政府能加强引导与整合,减少资本驱动的低水平重复建设。

而在提升公众眼健康素养方面,作为北京健康文化促进会眼健康专业委员会主任委员,韩崧深感预防胜于治疗的重要性,在通过专委会整合眼科专家力量共同推动健康传播的同时,自己也身体力行地坚持做健康科普。作为眼科医生,他每次接诊糖尿病患者都会耐心讲解控糖的重要性与方法,但很多患者说,去看的内科医生并没和他们细说过。他分析,这与医生工作量大、宣教不计入绩效等因素有关。近年来,国家取消医院药品加成、严打灰色收入,从制度上扭转“以药养医”的局面,为健康宣教创造了条件。

技术是引擎,体系是轨道,而医者初心,才是驱动一切向前的根本力量。“大医生、中医生、小医生,不按年资分,而按心分。”韩崧说,眼底有光,未来才有路;心中有患者,医疗才有温度。