地球变暗了?

文/周佰铨 翟盘茂

编辑/胡艳芬

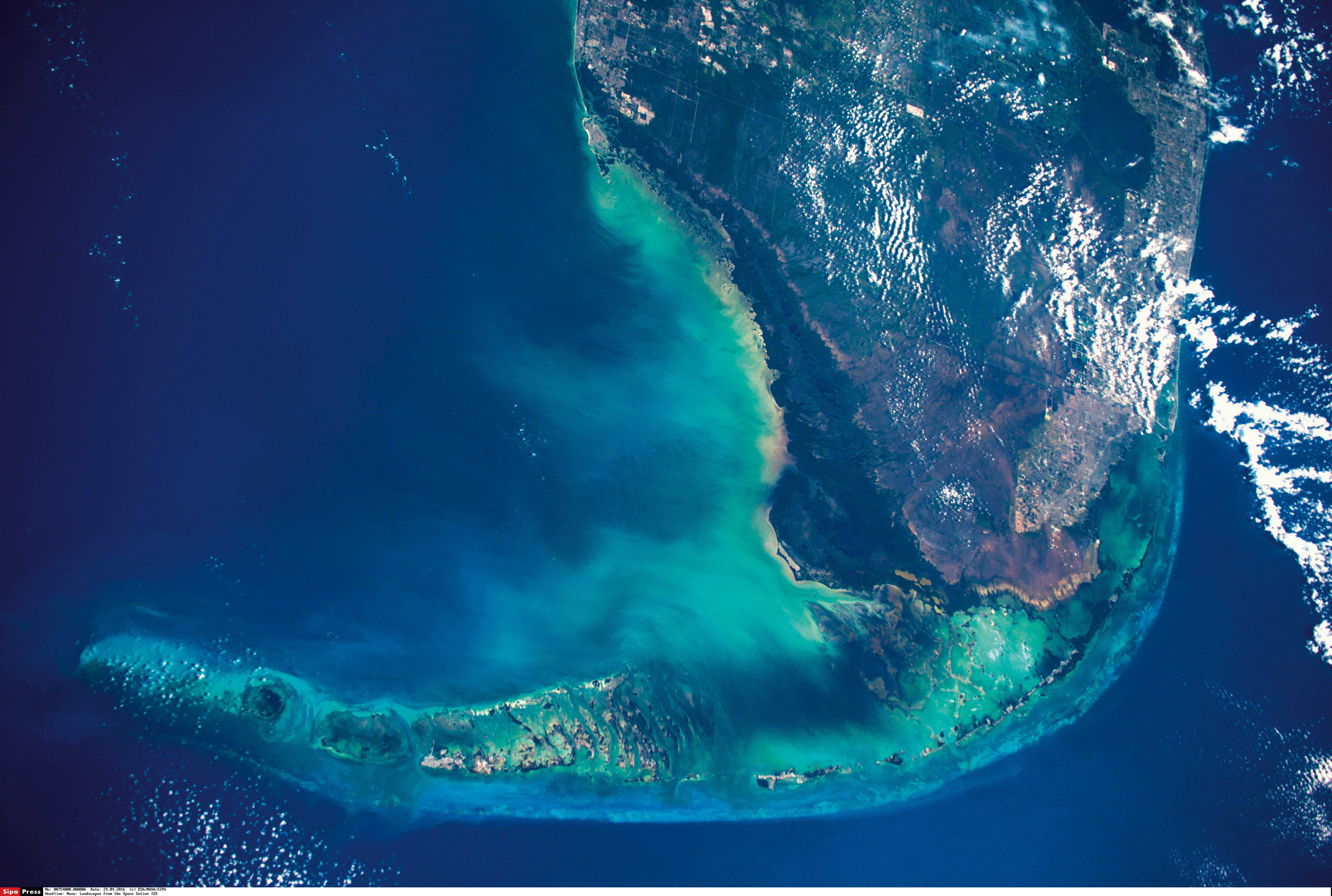

最近一项研究指出,地球正在持续“变暗”(Earth Darkening)。这项基于长达20年卫星观测数据的研究表明,地球反射回太空的太阳光显著减少,行星反照率呈明显下降趋势,并且指出“变暗”在北半球表现得尤为突出,其变暗速率明显快于南半球。这一发现引发了人们对地球“变暗”可能进一步加剧全球变暖的关注。

在区域尺度上,中国科学院院士朴世龙的团队等更早的研究指出,青藏高原正在“变暗”,且可产生重要的区域及遥相关(指相距数千千米以外两地气候要素间存在的高相关性现象)影响。

事实上,早在20世纪90年代,所谓“全球变暗(Global Dimming)”现象就已进入科学家的视野。后续基于对许多相关研究的综合评估,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估报告指出:这种“全球变暗”现象从范围上讲并不是全球的,且此现象主要发生在20世纪50年代到80年代,在这之后许多地区都观测到了变亮过程。

那么,目前基于卫星观测得出的地球“变暗”(Darkening)的研究成果与以前IPCC报告的全球“变暗”(Dimming)评估结果有什么不同呢?

不同视角看“变暗”,含义不同

从太空向下和从地表向上不同视角看太阳辐射的变化,“变暗”的含义截然不同。

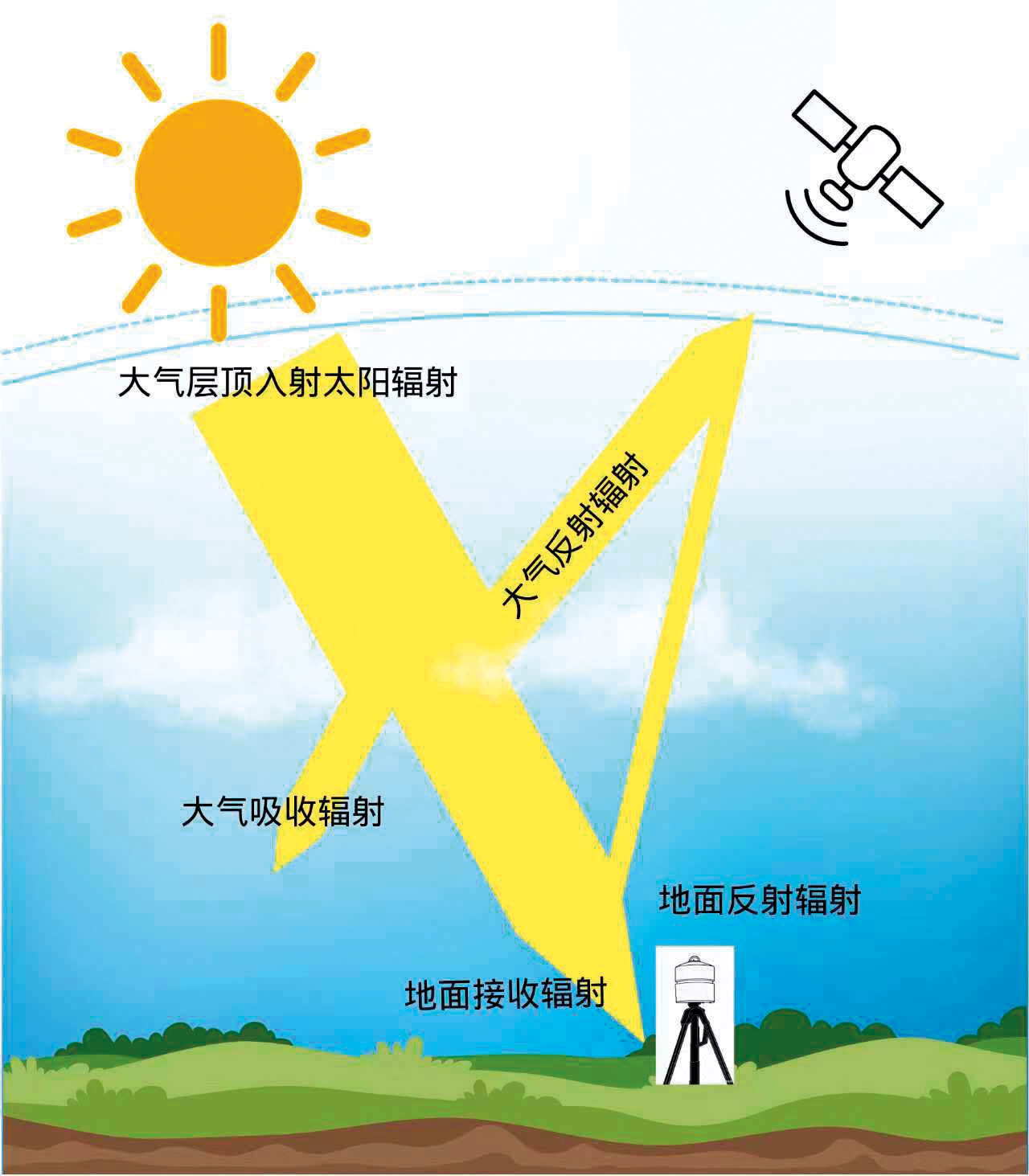

从“变暗”的原英文词汇也能发现端倪,上述人类发现的“变暗”现象是有区别的。太阳光进入地球大气后,其中有一部分光被反射回太空,还有一部分被大气层吸收,剩余的到达地球表面,被地面吸收。正是基于对这部分到达地球表面的太阳辐射的观测,20世纪90年代揭示了“全球变暗(Global Dimming)”现象,指的是发现到达地球表面的太阳辐射减少了。即从地表视角来看太阳辐射的影响,我们身处的地球表面“变暗”了。

太阳辐射到达地球表面后,也有一部分会被反射回太空。大气和地球表面反射回太空的太阳辐射构成了总的地球反射太阳辐射。基于卫星观测最新发现的地球“变暗”指的是从太空向下看,地球总的反射回太空的太阳辐射变少了。也就是说,更多的射向地球的太阳光被地球大气和地表吸收了,所以从太空中看,地球“变暗”了。

简单表述,卫星观测到的“变暗”是大气层顶部反射回太空的太阳辐射减少现象,而地表观测到的“变暗”是指到达地面的太阳辐射减少现象。

“变暗”的原因及气候效应

地面观测视角下的地球“变暗”主要成因是大气中气溶胶的增多,减少了到达地面的太阳辐射,产生的气候影响主要是降温效应。而太空视角下的地球“变暗”意味着更少的太阳辐射被反射到太空中,更多的能量滞留在地球气候系统内部,可能会进一步加剧气候变暖。

尽管从太空和地面观测两个视角揭示的“变暗”是不同的物理现象,但它们均与大气中的气溶胶颗粒密切相关。气溶胶源自化石燃料燃烧、生物质燃烧等活动,能直接吸收和反射太阳辐射,同时作为凝结核影响云的形成及其微物理特性。

在20世纪90年代之前的快速工业化时期,大量气溶胶如同一把阳伞,显著削弱了抵达地面的阳光,导致地表观测到的太阳辐射减少,即地表视角下地球“变暗”。而在这之后,尤其是2000年以来,随着北半球多国对空气污染进行防控治理,气溶胶随之减少,更多阳光得以到达地表,而反射回太空的阳光则减少了,从而使得人类在近20年间从太空视角来观测,发现地球“变暗”了。有研究者称,这是“清洁空气带来的气候副作用”。

从半球尺度的影响上看,受2019至2020年澳大利亚林火和2021至2022年汤加火山爆发等事件影响,南半球气溶胶的含量增多,反射回太空的光增多。从太空视角分析,气溶胶-辐射相互作用就成为南半球暗化速率慢于北半球的原因之一。

地表反照率的改变是驱动太空视角下地球“变暗”的另一关键因素。全球变暖导致冰川消融,雪盖和海冰融化,使得高反照率的明亮冰雪表面被深色的陆地或水体取代。这些深色表面吸收更多太阳光,形成“变暖-融化-吸收更多热量-进一步变暖”的正反馈循环。北半球因其拥有更多的陆地和海冰覆盖,受此过程影响更为显著。

此外,气候变暖与二氧化碳“施肥效应”带来的植被增多,以及城市化导致的地表覆盖变化,共同推动了地表反照率的降低(反照率降低,意味着吸收的能量增加)。值得关注的是,植被变化对反照率的影响具有明显的季节性和区域性特征。在北半球高纬度地区,森林扩张虽然通过碳汇作用有助于缓解气候变化,但其导致的反照率下降却可能产生增温效应,这种生物地球物理反馈的净效应仍值得深入探究。

云层分布和特性的变化,同样对太空视角下地球“变暗”以及南北半球“变暗”的差异化趋势有一定影响。有研究指出,地球低层云量在过去几十年有所减少,这直接削弱了地球系统的太阳辐射反射能力。然而,由于云物理过程的复杂性和观测手段的局限性,人类对云层变化的净气候效应的认知仍存在较多空白。

在区域尺度上,地表反照率降低造成的“变暗”通过改变能量收支,也会产生深远的区域及遥相关影响。以青藏高原为例,第二次青藏高原科学考察研究发现该地区因冰川退缩和植被变绿,正在显著“变暗”。研究人员指出,这会通过冰雪反照率反馈加剧当地的升温。同时,高原地表感热通量(由地表与大气间温度差异驱动的湍流热交换过程,属于行星边界层内垂直能量输送的核心参数)的增强会进一步影响大气环流,可能强化南亚高压和西太平洋副热带高压,从而对东亚季风系统产生影响,或加剧我国东部地区“南涝北旱”的格局。

地球大气 - 地表太阳辐射收支过程以及基于太空和地面视角对“变暗”观测的示意图

“人为太阳辐射干预”能减缓气候变暖吗

地球“变暗”是人为活动与自然过程共同作用的结果,它与全球变暖过程相互强化。近年来,除了实施温室气体的减排策略以减缓气候变暖以外,通过“人为太阳辐射干预”减少到达地面的太阳辐射等地球工程技术近年来受到关注。

研究发现,火山喷发后,更多的太阳辐射反射到太空中,从而减少了到达地面的太阳辐射,出现全球地表温度下降的现象。借鉴类似火山喷发过程,通过向平流层注入硫酸盐颗粒等气溶胶前体物,增强地球对太阳辐射的反射能力,从而提高行星反照率,能达到为地表降温的效果。

但这一技术也伴随着不容忽视的潜在风险。平流层地球工程有可能引发区域气候的重大改变,包括对季风系统的干扰、降水格局的重塑,以及对平流层臭氧层形成潜在威胁。由于地球气候系统十分复杂,这种干预还可能产生新的气候和生态环境影响。

此外,技术层面上也仍存在诸多不确定性,还包括气溶胶颗粒在平流层的驻留时间、分布均匀性,以及实施成本、代价等。我国最近立项的“平流层地球工程的中国气候效应及对生态环境的影响”重点研发项目,正致力于系统评估这一技术应用的可能影响与风险,为未来的气候变化应对策略提供科学依据。

(作者单位:中国气象科学研究院)

手机版

手机版