卢浮宫劫案警醒世界

文/《环球》杂志记者 张百慧(发自巴黎)

编辑/刘娟娟

2025年10月19日,周日清晨,睡眼惺忪的巴黎被一则突如其来的新闻强制唤醒:卢浮宫博物馆在开馆后不久遭遇抢劫,多件拿破仑时期的冠冕、胸针和项链被盗。消息一出,仿佛一枚炸弹投入塞纳河,激起的涟漪迅速扩散至全球。

本该固若金汤的世界顶尖博物馆,安保为何如此脆弱?民众愤然发问:“一个国家连自己的历史都保护不了,还能守护什么?”一夜之间,法国的国际形象与国民士气遭受重创。

5年前巴黎圣母院大火的灼痛感尚未消失,如今法兰西帝国时期珍宝又遭盗劫。法国,这个曾被奉为文化遗产保护典范的国度,现在为何屡屡出现反面案例?针对此的反思早已跨越国界。

盛名之下,漏洞百出

劫案发生逾两周后,部分嫌疑人陆续落网,但被劫文物仍下落不明。初步调查勾勒出一幅令人哑然的画面:这场劫案并非好莱坞式的高科技犯罪,其手法甚至带着几分朴素色彩。巴黎当地时间10月19日上午9时30分左右,4名蒙面歹徒来到卢浮宫塞纳河一侧,利用卡车上的升降装置登上窗台,用角磨机破窗进入,在短短几分钟内劫走阿波罗长廊内的数件珠宝,随后驾驶摩托车扬长而去。尽管案件仍有疑点,但已披露的细节印证着一个事实:这座号称全球访客最多的博物馆,安防系统早已“锈迹斑斑”。

“得知盗贼如此轻易得手,我感到一种深深的无力……”曾在巴黎多家博物馆工作过的法国青年夏尔(化名)对《环球》杂志记者坦言。在他看来,法国的博物馆遭遇此类风险“早有端倪”。据他透露,巴黎的博物馆长期面临人手短缺问题:“我的本职是商店和票务管理,有时却被临时调去值守展厅,部分展厅甚至因缺人而被迫关闭。这种情况并不罕见。”

此外,夏尔工作过的博物馆还存在监控设备不足的问题。“更糟的是,部分摄像头已停用数周。”他无奈地表示,“现场工作人员屡次上报安全漏洞,但管理层充耳不闻,也不采取行动。”

声名远播的卢浮宫,恰恰在此时成为这些系统性漏洞的放大镜。尽管法国文化部与卢浮宫方面多次强调,抢劫案发生时现场警报正常启动、工作人员及时响应并通知警方,但外界对博物馆安全保障的质疑声仍难平息。法国媒体查阅一份尚未公布的法国审计法院报告指出,卢浮宫在文物陈列技术达标方面存在“严重且持续”的延误。例如,本次遭劫的德农馆约三成的展厅未安装视频监控设施。此外,据卢浮宫安保人员爱丽丝·米勒透露,卢浮宫的技术设备陈旧,维修一拖再拖,且过去10年间已削减190个安保岗位。

卢浮宫博物馆馆长洛朗丝·德卡尔10月22日在法国参议院听证会上公开承认,博物馆安保系统存在外围防护薄弱、长期投入不足与升级滞后等问题。其中,建筑外部摄像头设备老化、数量短缺,无法覆盖包括阿波罗长廊在内的所有建筑立面,导致馆方未能提前察觉窃贼到来。

新型作案方式来势迅猛,更让整个博物馆体系措手不及。夏尔指出,他所服务的机构之一、位于巴黎的科尼亚克-热博物馆今年9月刚发生过类似盗窃案,盗贼作案手法如出一辙:早有预谋的嫌犯瞄准体积小、易熔化、便于携带的物品下手,最后骑摩托车逃离现场。同样是在9月,法国中部城市利摩日一家瓷器博物馆也发生类似案件。

卢浮宫劫案当天,法国文化部长达蒂公开表示:“有组织犯罪现在瞄准了艺术品,博物馆如今也成为目标……必须让博物馆适应这些新的犯罪形式。”德卡尔也表示,近两年来,卢浮宫主要提防与气候问题相关的行为,如环保激进分子向画作泼洒油漆等。而今作案目标已转向贵重文物、金属宝石,且手法更像是有组织犯罪,这些变化此前未被充分考虑。

积重难返:当漠视与迟钝成为帮凶

劫案发生后,那扇被劫匪轻易突破的窗户,成了卢浮宫的新“打卡点”。往来行人在此驻足仰望、议论、拍照,他们仿佛也在凝视法国文物保护事业的一道溃烂伤口。漠视与迟钝,则是威胁文物安全的隐形帮凶。

卢浮宫在安防升级方面行动的迟缓与低效令人咋舌。据法国审计法院报告,卢浮宫管理层对安全漏洞早就心知肚明。早在2010年前后,前任馆长就推出多项规划措施,涉及设备更新、消防安全与防护设施等。但报告批评称,相关研究周期过长,有的长达数年,进一步拖延了改进措施的实施;尤其是因游客数量持续增长,导致“博物馆技术设备老化的速度远超维修投资的速度”。

2019年,巴黎圣母院大火曾暴露出法国在文物保护硬件部署上的迟钝。5年修复期间,巴黎圣母院大幅升级防灾系统,例如增设了多种烟雾报警装置。承担这项工作的法国消防设施制造商的销售工程师特迪·梅塔耶曾对记者表示,如今巴黎圣母院的消防水平已提升至“核电站级别”,但相关技术和设备其实并无技术革新,而是早已进入市场,只是长期未被文保单位广泛应用。

面对卢浮宫劫案引发的舆论海啸,德卡尔强调说,自2021年就任馆长以来,她就注意到卢浮宫在设备与基础设施上的长期投入不足。“或许我们一直活在‘大卢浮宫计划’制造的现代化幻象中。”德卡尔口中的“大卢浮宫计划”,是指法国前总统密特朗在20世纪80年代发起的一项大型现代化改造工程,其以贝聿铭设计的玻璃金字塔入口开放为标志,并持续至90年代。但她强调,相关工程仅覆盖卢浮宫一半的区域,监控设备的部署亦不例外。

今年年初,德卡尔曾致信法国文化部长,请求国家支援。媒体披露的信件内容显示,她描述了卢浮宫“不堪重负的建筑”与“令人担忧的老化”等破败现状,并郑重表示:“作为馆长,我有责任拉响警报。”

这一呼声最终得到了法国总统马克龙的关注。今年1月,马克龙宣布启动“卢浮宫新复兴”计划,意在通过调整场馆格局与门票政策等方式缓解游客增多压力,其中也包括加强安保措施。劫案发生后,马克龙再次敦促加快相关措施的落实。可惜,常年的拖延已让未雨绸缪之计沦为亡羊补牢之策。

堡垒还是广场?博物馆的新困境

为何世界一流博物馆在安保问题上如此迟钝?经济因素或为首要原因。夏尔说,法国多数公共部门资金短缺,雇佣合同也日益不稳定。正如法国资深记者帕斯卡·普罗所言:“在一个财政拮据的国度,博物馆安保难以成为优先事项。”

然而,将问题完全归咎于经济原因难以令人信服。审计法院报告显示,尽管卢浮宫2023年运营预算高达3.23亿欧元,但安保投入“与需求相比微不足道”。法媒指出,卢浮宫2023年自有资金达1.8亿欧元,占运营预算的近60%,完全有能力承担安保预算的增加。

在法国遗产领域专家蒂埃里·普鲁沃看来,卢浮宫的行动迟缓,与其说是钱的问题,不如说是文化优先级的问题,它反映的是博物馆在遗产保护与维持声望之间的持久矛盾。实际上,卢浮宫事件也迫使全球文化界重新审视:21世纪,博物馆究竟应是坚不可摧的文化堡垒,还是向所有人开放的公共广场?

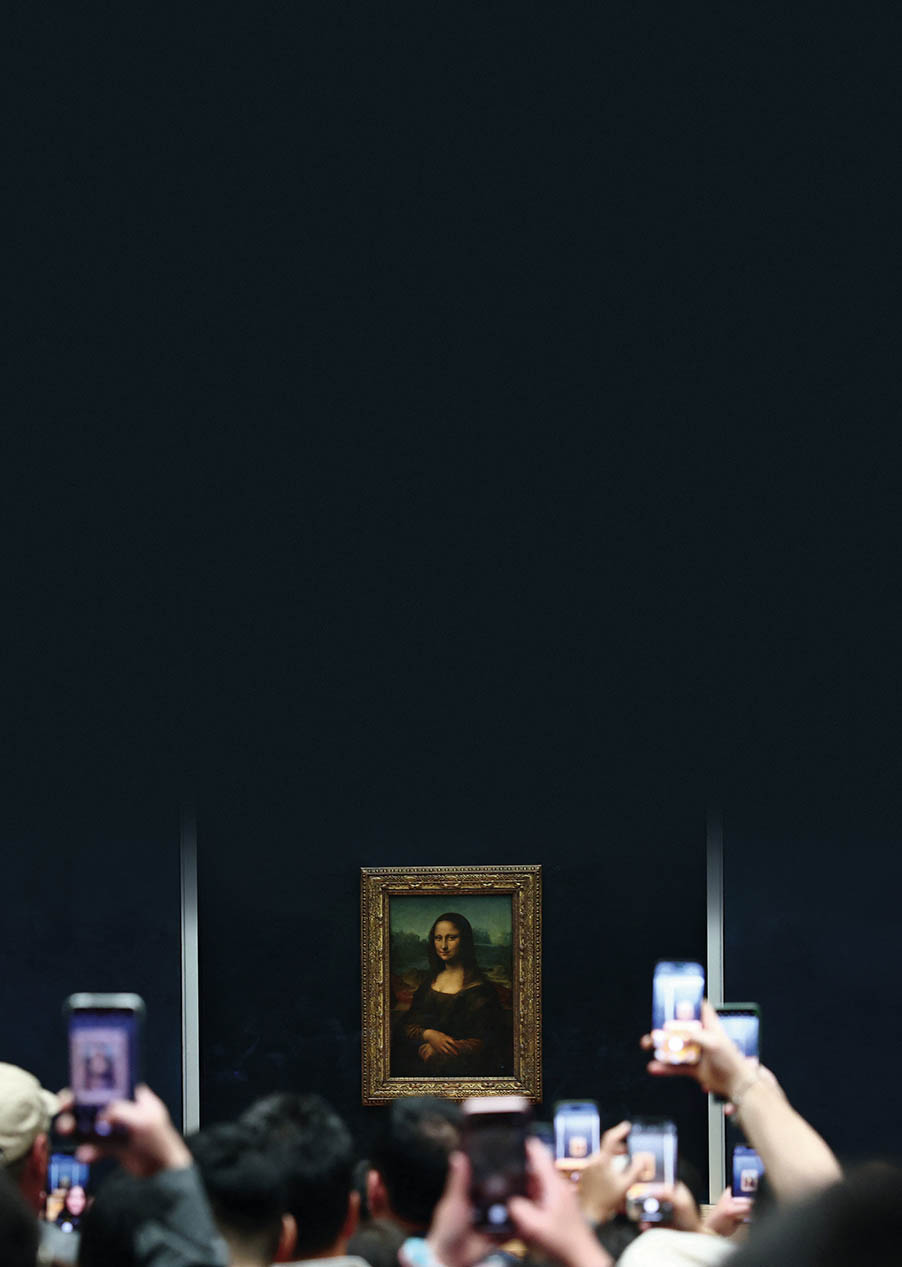

几个世纪以来,卢浮宫从精英沙龙逐渐演变为公共教育机构。20世纪80年代的改造让卢浮宫成为“大众博物馆”,游客接待能力从每年200万提升至400万人次,如今面临近900万人次的接待压力。德卡尔强调:“博物馆不是,也不会是堡垒,它们是发现、学习与娱乐之地。我们的首要任务是保护这批共同文化遗产,同时与尽可能多的人分享它。”

然而,博物馆的开放性、可及性与文物所需的顶级安保要求之间天然存在矛盾。数字时代到来则在加剧这一困境:社交媒体进一步将博物馆变为打卡地,汹涌人潮既考验着博物馆的物理承载力,也让安全监控面临极大挑战。但过度的提防与保护又不利于公众与博物馆及文物亲近,影响参观的舒适度。

卢浮宫正是这一矛盾的缩影。卢浮宫安保人员爱丽丝·米勒向媒体透露,卢浮宫近年预算选择向媒体营销倾斜,而非安全保障。“将资金用于庆典与特展无可厚非,但当预算不增反降时,被裁撤的往往是安保岗位。”今年6月,卢浮宫员工就曾罢工抗议过度旅游引发了工作环境恶化,其间对安保不足发出警告,但当局被指并未对此给予充分重视。

“法国在大型遗产保护上堪称典范,却常低估可移动文物的脆弱性。”普鲁沃进一步补充说。更深层的挑战在于,博物馆守护的不仅是文物,更是一个国家的身份认同与集体记忆,一旦受损,将造成关乎国家文化自信和民族尊严的创伤。因此,普鲁沃认为,博物馆必须重新投资于培训、数字监控与应急预案,同时不能忽视人的因素——保管员保持足够的警惕性始终是最佳防线。

巴黎第一大学艺术史博士、艺术文化与社会史研究中心合作研究员周莹认为,此次事件暴露出“法国博物馆的安防思路已跟不上社会环境变化”。她举例说,西方博物馆盛行的“裸展”模式,其底层逻辑是基于对公众的信任和尊重,“博物馆的这种松弛感和可及性固然有其令人称道的一面,但在移民增加、治安恶化的情况下,若仍只重视自然灾害而疏于人祸风险、追责惩处不力,恐难尽到文物保护之责。”

卢浮宫的伤痕或可在时光中修复,但它留下的诘问将长久回荡:在开放与守护、传统与创新、有限资源与无限责任之间,人类该如何更好地传承文明的火种?

这道考题,需要全世界共同作答。

手机版

手机版