一部印度电影连映了30年

文/唐璐

编辑/胡艳芬

2025年10月20日,印度孟买马拉塔神庙的电影院外,电影插曲《Mehndi Laga Ke Rakhna》(直译为《涂上指甲花吧》,有时意译为《婚礼之歌》)的旋律混合着爆米花的香味,在空气中氤氲开来。从印度各地赶来的数百名观众一大早就在这里排起长队。这天并不是新片首映,而是宝莱坞经典爱情电影《勇夺芳心》连续放映30周年的纪念日。

这部电影自1995年10月20日起就在马拉塔神庙放映,已累计放映超过1500周,创下了全球电影史上连续放映最长纪录。影院经理马诺杰·德赛感叹:“原以为《勇夺芳心》会放映几年,没想到这个缔造了电影传奇的影片已经成了影院的灵魂。”

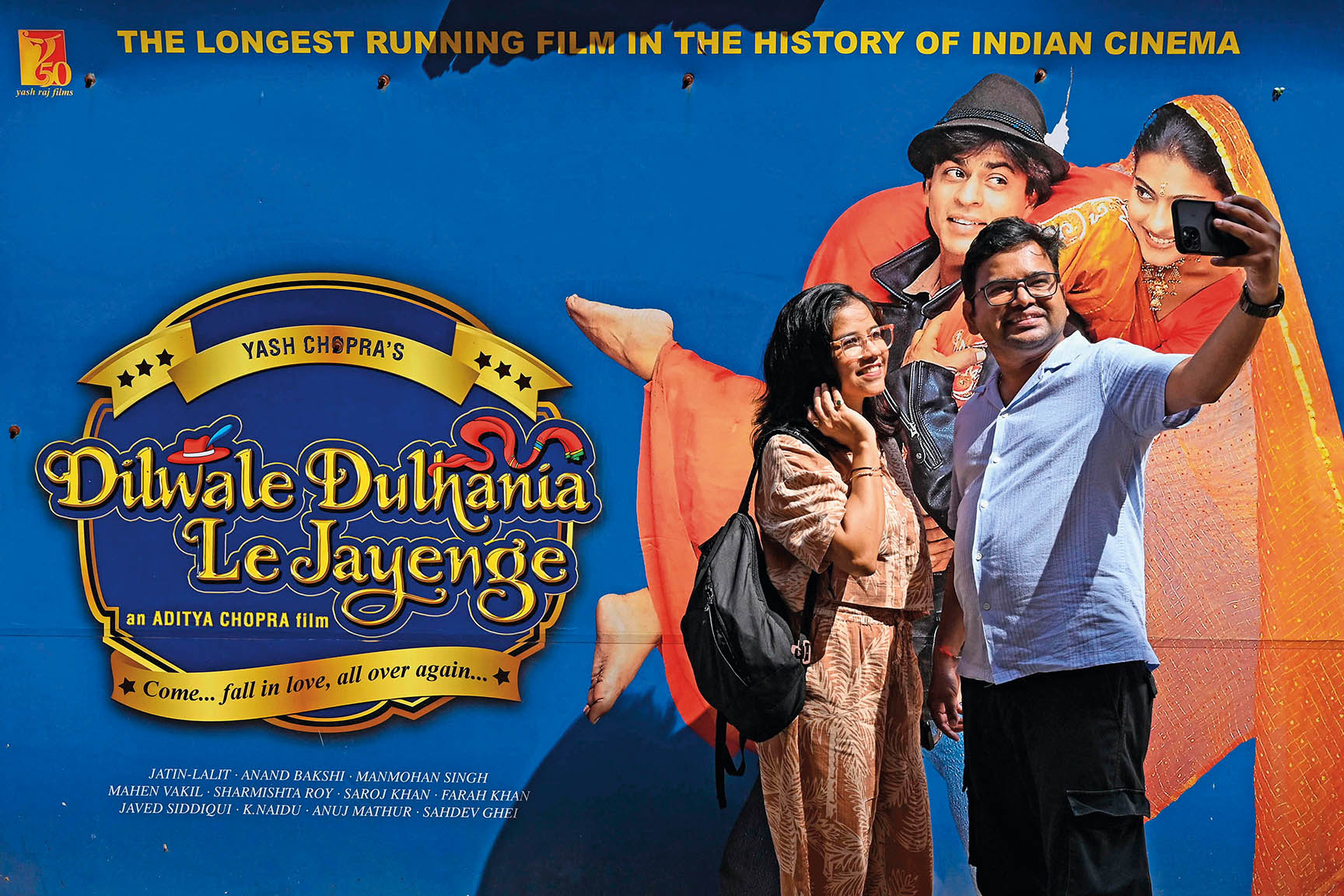

当天的庆祝活动像一场久别重逢的集体相认:《勇夺芳心》的影迷带着这些年攒下的电影票根、已经卷边的海报、保存完好的磁带与影集,在售票窗口或海报前合影留念。有人把30年前购买的首张影票和当天买的新影票摊在掌心比较;也有人把多年收集的贴纸、徽章一件件摆出来,像是在为一段共同的纪念见证。

重新定义“浪漫电影”

20世纪90年代的印度刚刚开启自由化进程,新旧价值观激烈碰撞。《勇夺芳心》的诞生恰逢其时,它被视为一部重新定义浪漫的电影。故事发生在伦敦与印度旁遮普,两个在英国长大的印度年轻人——拉吉(沙鲁克·汗饰)和西姆兰(卡卓尔饰)在欧洲旅行时相遇后相爱。

然而,西姆兰被保守的父亲安排回印度订婚;拉吉追至旁遮普乡村,见到西姆兰后却立誓“在(女方)父亲同意前不会带她私奔”。影片的高潮发生在火车站,车轮开始滚动,西姆兰恳求父亲让她与拉吉一起离开,父亲最终松手道:“去吧,孩子!”西姆兰开始奔跑,拉吉伸出手,在最后一刻跃上火车。

一夜之间,沙鲁克·汗不仅通过饰演拉吉确立了其宝莱坞首席“浪漫英雄”的地位,也定义了那一代人心目中的理想爱情——热情且尊重传统。由此,《勇夺芳心》改变了宝莱坞的爱情叙事套路:此前,浪漫常在两端摇摆,要么私奔决裂,要么以悲剧收场。而《勇夺芳心》提供了一种新范式——在爱情与家庭责任、传统与现代价值之间寻找到平衡。拉吉这种“在父母认可前提下追爱”的姿态,成为大团圆叙事的典范。父母希望拥有“拉吉”这样的儿子,女孩渴望找到“拉吉”这样的伴侣;而西姆兰在保守家庭束缚下仍敢逐梦,也在女性观众中引发强烈共鸣。

电影之外有一段插曲很值得一提。导演阿迪亚·乔普拉在2023年播出的纪录片《浪漫主义者》中回忆:《勇夺芳心》之前,尚未成为“国民级”演员的沙鲁克·汗虽渴望成名却拒接此片,原因是他不愿被“浪漫英雄”的头衔框住,而是想以动作影星的形象立足。在多次劝说无果后,乔普拉抛下了那句后来成为行业箴言的名句:“别把自己关在浪漫故事门外。在这个国家,只有当你被看作每个母亲的儿子、每个姐妹的兄弟、每个女大学生的偶像时,你才可能成为超级明星。”

这句话像一把钥匙打开了沙鲁克的心门,他最终接演,并把拉吉的角色演绎得潇洒而有分寸、敢爱且守体面。从此,沙鲁克·汗成为印地语电影语境里“浪漫男主角”的代言人;他与卡卓尔也被认为是最受影迷认可的银幕情侣。

2025 年 10 月 11 日,在印度孟买一家影院,观众在电影《勇夺芳心》的海报前自拍

一部电影造就一个“朝圣地”

“我大概看了30遍,还会继续看。”对于很多印度人来说,《勇夺芳心》不只是一部电影,更是一种情感、一种仪式、一个时代的试金石。

30年后,拉吉和西姆兰依然活在印度人心中——他们的欢笑、叛逆,以及最终跃上列车的那份信念,象征着印度人对爱情的所有渴望:激情、勇气,和一点点缘分。正因为如此,30年来《勇夺芳心》也让马拉塔神庙成为影迷的“朝圣地”。

这家于1958年开业的单厅老影院,硬件设施虽然远不及孟买那些豪华多厅现代化电影院,但因位于孟买中央火车站附近而拥有了独特的地理优势。许多远道而来的观众乘火车或公交而来,花几十卢比看完《勇夺芳心》后再赶回家或者奔赴下一段旅程。

影院经理德赛解释道,30至50卢比(约合2至4元人民币)的低票价,与每天11点30分的固定放映时间,培养了稳定的观众群。工作日的观众以大学生和年轻情侣为主,周末常常满座。“有些人带着孩子来,给他们看父母上大学时看过的电影;有些人则带着父母来,一起重温他们第一次看的电影。”逢纪念日或影迷组织活动,影院常被整场包下;外地与海外的旅行团也会提前预约,把“在马拉塔神庙看《勇夺芳心》”列为行程上的一项“朝圣”任务。

马拉塔神庙有一些重要的历史节点:2005年5月和2014年12月分别庆祝了《勇夺芳心》放映500周和1000周。但在2015年2月电影放映第1009周时,因发行收入面临压力,门口一度挂出告示:“这是《勇夺芳心》放映的最后一周”。

消息传出,影迷们的电话如潮水般涌入,“谁让你们这样做的,凭什么撤掉这部电影?”德赛回忆道,影院在几天之内接到两三百个抗议电话。很快,管理层决定让《勇夺芳心》重新上映。自此起直到2020年新冠疫情暴发,放映才被迫暂停,但也仅停了4个月。德赛说,“在那之后,我们继续放映。对于马拉塔神庙来说,这早已不再是为了赚取票房,而更像是把一件事提升到了‘更高的境界’——用一次次准点开场,稳住一座城市里与爱有关的约定。”

笔者也赴过这场约定。20世纪90年代我在新德里留学,见证了《勇夺芳心》带起的文化浪潮,当时海报与电影中的旋律铺天盖地,校园里、公交车、火车和街角铺子,随处可见拉吉和西姆兰的海报;2005年当我重回印度,发现10年过去了,电影插曲依然是网吧、电台常播的流行曲目;2015年,我常驻孟买,得以更近距离观察印度人对它有多热爱。

在一个阳光明媚的上午,我走进马拉塔神庙,恰逢影院庆祝《勇夺芳心》放映1000周,票价仅25卢比(其时别的电影票价一般都在100卢比以上)。放映厅看起来像一个被妥善保存的“时间房间”:略显斑驳的墙面、褪色的天鹅绒座椅、高高的天花板与嗡嗡作响的大电扇。灯光暗下来,前奏响起,观众像约好了一样起立、吹口哨、合唱、鼓掌、再坐下——这种集体仪式到现在已延续了30年。当时旁边一位观众对我说:“我几乎每周来一次。”风扇震响的声音仿佛给他的话语也打上了节拍。

2025 年 10 月 17 日,人们在印度孟买一家影院观看电影《勇夺芳心》

银幕之外

《勇夺芳心》的影响早已跃出了银幕,为印度带来更多新鲜空气和历史性突破。

比如,它掀起了一场时尚革命:年轻人纷纷模仿男女主角的穿搭,那是一种既体现印度传统价值观又带有西方休闲风的服饰,西姆兰的绿色纱丽、披肩、长裙,拉吉的皮夹克、牛仔裤、棒球帽等,风靡一时;它创造了一种电影范式:“追火车”场景成为宝莱坞的浪漫符号,许多电影通过模仿这一段落来表达爱情;它带动了电影旅游,开启了宝莱坞通过外景地拍摄带动世界旅游目的地探索的先河:由于多个场景在瑞士拍摄,电影把瑞士变成了印度人的梦想之地,旅行社也迅速把“《勇夺芳心》的拍摄地风景”打包成旅游线路,此后印度电影“到国外取景讲国内故事”成为一种成熟的制片路径。

但一些Z世代(1995年到2009年间出生的一代人)并不把《勇夺芳心》奉为爱情的圭臬。有人嫌它节奏太慢、太克制,有人指出“顺从被浪漫化、性别分工过于明确”,甚至有人直言“一分钟都不想看”。

对此,德赛的观察是,影片的魅力已跨越了几代人,新观众仍在不断涌入马拉塔神庙,其中就包括很多年轻人。“正因为《勇夺芳心》不是Z世代能理解的爱情故事,影院里常常看到年轻人带着朋友前来解疑,他们试图理解这部电影为何如此深刻地影响着印度人。如此循环往复,现在拉吉对他们来说已充满魅力,西姆兰也变得可爱起来。”

《勇夺芳心》的男女主角饰演者最近也分享了他们的感受。沙鲁克·汗说:“很难相信已经30年了。太多的情侣告诉我,他们因为这部电影相爱、结婚。它对印度与南亚的流行文化产生了积极的影响。”卡卓尔则说,30年来,“它已不仅是一部电影,更是一面镜子,映照着印度爱情故事的变迁。那些曾经在拉吉与西姆兰故事中梦想过爱情的16岁少年,如今已为人父母,把爱情讲给下一代听。”

回到马拉塔神庙,从那块“将下架”的告示板被摘下起,这里就不再只是一家影院。至于“放映会持续到何时”,答案是:只要马拉塔神庙还在,电影就会一直放下去。正如影评人巴拉德瓦吉·兰根所言,对于仍在传统价值观与现代价值观之间徘徊的国家来说,《勇夺芳心》的吸引力将会持久存在。

手机版

手机版