百团大战纪念馆一角(7月7日摄)。新华社记者詹彦摄

“平型关战斗模范连”“白刃格斗英雄连”“黄崖洞保卫战英雄团”“秋季反‘扫荡’战斗模范连”……

当雄壮激昂的抗战歌曲《在太行山上》大合唱响彻天安门广场,一面面承载着历史荣光的抗战英模部队荣誉旗帜浩荡而来,9月3日举行的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,将人们的记忆拉回到三晋大地上那段血火交织的峥嵘岁月。

这里是华北抗日游击战争的战略支点、打击日本侵略军的主战场之一,中共中央北方局、八路军总部及三大主力师所在地,晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫抗日根据地的发源地……

回望来时路,山西在抗日战争中处于极为重要的战略地位,为夺取抗日战争的胜利作出了重大贡献。

奋进新征程,山西传承弘扬伟大抗战精神,坚定有序推进转型发展,奋力谱写三晋大地推进中国式现代化新篇章。

这是百团大战纪念碑(2025年5月27日)。新华每日电讯记者王学涛摄

血战到底,“平型关大战突击连”等撑起华北持久抗战局面

“我们生长在这里,每一寸土地都是我们自己的,无论谁要强占去,我们就和他拼到底……”随着抗战胜利80周年纪念活动的开展,这首1937年底创作于山西临汾的《游击队歌》在山西各地再次唱响,八路军将士巧妙与敌周旋、不畏强暴血战到底的英雄形象激荡人心。

“平津危急!华北危急!中华民族危急!”全面抗战爆发后,中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军,于1937年八、九月间东渡黄河,开赴山西抗日前线。

山西省红色文化研究会会长巨文辉说,七七事变前后,毛泽东和党中央逐步确立了以山西为战略支点、独立自主地发展华北敌后抗日游击战争、创建敌后抗日根据地、准备持久抗战的战略构想。

“山西表里山河,沟壑纵横,非常适合开展山地游击战争。”巨文辉说,八路军和山西地方武装及民兵实践毛泽东的战略构想,在山西战场创新和创造了一系列游击战法,取得了一系列战役战斗的胜利。山西也成为华北敌后抗日游击战争的发祥地。

出师山西,八路军用一个又一个胜仗打出军威和希望。

1937年9月25日,在平型关附近的乔沟里,一场伏击战正在展开。一位小名叫“猛子”的连长曾贤生,带领140余人突击作战,歼敌100余人,炸毁汽车20余辆,打到最后全连只剩下30多人。曾贤生也身负重伤。被包围后,他拉响手榴弹与敌人同归于尽。

图为平型关战斗中,115师某部的机枪阵地(资料照片)。新华社发

曾贤生是八路军115师343旅685团2营5连连长。因为作战勇猛,这个连被343旅司令部政治部授予“平型关大战突击连”的荣誉称号。

“平型关战斗模范连”“战斗先锋连”……这场战斗,八路军一举歼敌1000余人,击毁汽车100余辆,缴获一批武器弹药和军用物资,史称平型关大捷。

这是平型关大捷纪念馆(2025年5月28日)。新华每日电讯记者王学涛摄

“这是全民族抗战爆发后,中国军队主动对日作战取得的第一个重大胜利,打破了日军‘不可战胜’的神话。”平型关大捷纪念馆副馆长吕民忠说,在“恐日病”和“亡国论”流行的时刻,这次大捷增强了全国军民抗战的信心,提高了中国共产党和八路军的声威。

雁门关伏击战、夜袭阳明堡机场、七亘大捷、长生口伏击战……从9月首战平型关到11月上旬挺进山西后的40多天里,八路军先后进行大小战斗100余次,歼灭日军1.1万余人,给予侵华日军以沉重打击,有力配合了正面战场,促成了山西抗战特殊局面的形成。

太原沦陷后,以八路军为主体的游击战争在华北进入主要地位。特别是进入战略相持阶段后,日军将进攻的重点转向中国共产党领导的华北敌后抗日根据地,在加紧诱迫国民党蒋介石集团投降的同时,推行“囚笼政策”,利用重要交通线对抗日根据地进行分割和“扫荡”。

至暗时刻,一颗颗攻击的红色信号弹腾空而起,划破夜空;各路突击部队像猛虎下山,扑向敌人的车站和据点……百团大战由此打响。

1940年8月20日至1941年1月24日,八路军向华北日军占领的交通线和据点发动大规模进攻战役,参战兵力多达105个团。这是抗日战争中八路军在华北地区发动的规模最大、持续时间最长的一次带战略性进攻的战役。

据统计,从1940年8月20日至12月5日,八路军在地方武装和广大人民群众的紧密配合下共作战1824次,毙伤日军2万余人、伪军5000余人,破坏铁路470余公里、公路1500余公里、桥隧和火车站260余处,摧毁大量敌堡和据点,沉重打击了日军的嚣张气焰,粉碎了敌人的阴谋,极大鼓舞了全国军民的抗战信心。

“百折不回”“无坚不摧”“白刃格斗英雄连”“杀敌英雄连”“势如破竹十九团”“血战磨河滩钢铁连”——百团大战也是阅兵式上战旗最多的一次战役,一个个霸气的称号是对英雄们的致敬。

百团大战之后,日军对根据地发动更加残酷的大规模“扫荡”,实行烧光、杀光、抢光的“三光”政策。面对疯狂的敌军,八路军将士毅然决然地开展了反“扫荡”斗争。

这是黄崖洞烈士陵园(2025年6月12日)。新华每日电讯记者王学涛摄

山西黎城黄崖洞,绝壁千仞,空谷幽深。抗战时期,这里建有八路军根据地创建最早、规模最大的兵工基地。

1941年10月,日军7000余人“扫荡”太行区。10月10日,敌人向黄崖洞兵工厂猛攻,八路军总部特务团和第129师4个团投入保卫战斗。特务团团长欧致富率领所部,凭借高山险隘,以地雷、手榴弹、刺刀,与敌激战八昼夜,取得敌我双方伤亡比7:1的辉煌战果。

“山山埋忠骨,岭岭皆丰碑。”全面抗战期间,八路军和三晋儿女以不畏强暴、血战到底的英雄气概,书写了气壮山河的御侮传奇。以山西为战略支点的抗日根据地军民歼灭日伪军60余万人。“山西作为华北敌后抗战的主战场之一,大量歼灭、牵制、消耗了侵华日军的有生力量,有力地支撑起华北持久抗战的局面。”山西省委党史研究院副院长张宏华说。

观众在观看实景演艺《太行山上》(2025年6月10日)。新华每日电讯记者王学涛摄

鱼水情深,“子弟兵母亲”筑起铜壁铁墙

“红日照遍了东方,自由之神在纵情歌唱!

看吧!

千山万壑,铜壁铁墙!

抗日的烽火,燃烧在太行山上!

气焰千万丈!”

这是山西省武乡县实景演艺《太行山上》剧照(2025年6月10日)。新华每日电讯记者王学涛摄

巍巍太行作幕,苍茫夜色为景。武乡太行龙湖畔,雄浑的歌声响彻山谷,大型沉浸式情景剧《太行山上》缓缓拉开序幕。“戏在景中、人在戏里”的演绎方式,将人们带回到那段烽火连天的岁月。

夜色如墨,家园在战火中崩塌,无辜百姓倒在敌人枪口之下。危急时刻,一位八路军女战士,紧紧将一名幸存的小女孩拥入怀中,轻声安抚:“别怕,我就是你娘。”她声音嘶哑,却字字坚强:“只要还有一口气,就守在老乡前面……我去把鬼子引开!”为转移群众,她毅然转身,高呼着“骑兵连冲锋!”

这一刻,深深震撼着在场每一位观众的心灵。

“兵民是胜利之本。”抗战期间,太行山的层峦叠嶂之间,真实上演着一段段“军民团结如一人,试看天下谁能敌”的感人故事。

八路军挥师东进山西以后,朱德、彭德怀等将领率领八路军总部转战30余县,跨越山河数千里,铸就了中华民族抗击外侮、不屈不挠的英雄丰碑。

“八路军进驻村里,说话总是和和气气,还主动帮老乡挑水、打扫院子,给大伙儿讲抗日救国的道理,一下子就打消了我们心里‘好人不当兵,好铁不打钉’的老观念。”武乡籍八路军老战士李金水回忆起参军往事,眼中仍闪烁着激动的光芒。

在艰苦卓绝的抗战岁月里,八路军总部先后5次进驻武乡县,驻扎达500余天。八路军战士与百姓同甘共苦,结下了深厚情谊。

这是位于山西省武乡县砖壁村的八路军总部旧址(资料照片)。新华社发

在王家峪,战士们为缓解乡亲们的用水困难,打井抗旱,至今这些水井仍保存完好。在砖壁村,他们修筑水池堤坝,垦荒生产,全力帮助群众渡过难关。更令人动容的是,八路军还专门颁布了“树叶训令”和“野菜训令”,明确规定不得采摘村庄附近榆树上的榆钱,也不得在村庄周边五里以内挖掘野菜,要把最近的、最易采摘的野菜树叶留给百姓。

朱德总司令更是以身作则,坚持住在“冬冷夏热”的东南房,把宽敞明亮、居住舒适的正房留给房东一家。1939年,总部刚进驻砖壁村就遭遇严重旱情,为不与民争水,八路军总部毅然决定迁离村庄。

“他们一进入村庄就采取各种方式帮助村民,如帮助收割,把马匹借给村民并与他们一起翻地,打扫房子,清扫道路……他们的口号是‘不拿群众一针一线’,因此,借东西要还,损坏东西要赔,人走水缸满。”伪山西省公署顾问辅佐官城野宏在反思日军战败时写道,“通过这次战争,使我深感如此与群众打成一片,并得到群众支持的军队,是多么有力而强大,而没有这种支持,是何等的软弱!”

人民军队为人民,人民军队人民爱。“为老百姓做一两件好事不难,难的是处处把老百姓放在心上。这样的军队要抗日杀敌,老百姓怎能不倾尽全力支持?”八路军总部砖壁旧址纪念馆讲解员肖建廷感慨道。

初秋时节,太行山间,连片的谷子长势正旺。沉甸甸的谷穗垂下头来,随风跃动。

这里出产的小米,颗粒圆润、色泽金黄,被乡亲们唤作“金珠子”。正是这朴素的小米,曾在艰苦岁月里滋养了万千奔赴前线的八路军将士。数据统计显示,抗战时期,武乡县共捐献以小米为主的军粮240万石,还有蔬菜、油等副食超过50万斤,纳军鞋49万双……

老百姓倾其所有、竭尽所能:最后一碗米送去做军粮,最后一尺布送去做军装,最后一件老棉袄盖在担架上,最后一个亲骨肉送去上战场!

这是山西省左权县麻田八路军总部纪念馆(2025年8月26日)。新华每日电讯记者王学涛拍摄

在左权县麻田八路军总部纪念馆,一张照片格外引人注目。那是1984年,原八路军总部特务团团长欧致富重回左权,专程看望当年的“子弟兵母亲”裴乃秀。照片中的她,已是白发苍苍。

抗战时期,裴乃秀先后将年仅十几岁的两个儿子送去参加八路军。后来,大儿子在一次反“扫荡”战斗中英勇牺牲。她没有去认领儿子的遗体,而是强忍悲痛,看着身边躺着的八路军伤病员,流着泪说:“这里,还有我这么多的孩子需要照顾……”

她的故事,是太行山区千千万万百姓的缩影。当时仅有7万人口的左权县,可谓“户户住过八路军、家家都有子弟兵”,在战争中损失人口达12240人;仅有约14万人口的武乡县,就有9万余人参加各类抗日团体,1.4万余人参军参战。

当年,在山西从事抗日宣传的音乐家桂涛声,亲眼目睹这感天动地的一幕幕。深沉的情感在他心中激荡,最终化作澎湃的诗句:

“听吧!

母亲叫儿打东洋,妻子送郎上战场!

我们在太行山上,我们在太行山上!

山高林又密,兵强马又壮。

敌人从哪里进攻,我们就要他在哪里灭亡!

……”

还有一个特殊的群体,同样值得铭记——她们是“太行奶娘”。抗战时期,许多八路军将士不得不将襁褓中的孩子托付给当地农家妇女。这些“奶娘”们,有一点奶水,先喂给革命后代;遇到敌人搜查,却把危险留给自己亲生的孩子。

她们心中怀着一个朴素的信念:把八路军的孩子哺育好,就是为抗日作贡献!

正是这样的人民,用小米和肩膀、用牺牲与信仰,托举起一支军队的壮大:八路军从初入太行时的3万余人,至解放战争时期已发展成为百万雄师,最终走出太行,走向全国。

从头越,苍山如海,残阳如血。八十余年过去,这份鱼水深情,早已铭刻在巍峨太行的千沟万壑之中。

抗战时期,山西青年抗敌决死队第1纵队25团8连官兵发扬白刃格斗精神,训练中苦练刺杀(资料照片)。新华社发

牺牲奉献,“李林们”英气长存

初秋时节,八百里吕梁山仍是一派青翠,山间红枣、核桃、苹果、梨子挂满枝头,生活在这片英雄土地上的人们沉浸在丰收的喜悦中。

80年前,《晋绥大众报》连载了作家马烽、西戎写作的长篇小说《吕梁英雄传》,讲述着抗日战争时期晋绥边区人民在中国共产党领导下,组织民兵,保家卫国,英勇同敌人作斗争的事迹。

英雄的土地,养育英雄的军民。他们用鲜血和生命换来今日幸福安宁的生活,铸就了滋养后人的不朽精神。

这是天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀——

李林路、李林中学、李林图书馆、李林烈士陵园、李林烈士牺牲地……在山西朔州,李林精神如一座丰碑,矗立在人们心中。

这位南洋富商的养女,本可以享受富贵之乡的安稳,但她却义无反顾地走向硝烟弥漫的抗日战场。

这是山西省朔州市平鲁区李林烈士陵园的李林雕像。朔州市委宣传部供图

1915年,李林出生在福建,因家贫被父母遗弃,后被印尼华侨富商收养。14岁时,她随养母回到中国;21岁,她加入中国共产党,在山西牺牲救国同盟会举办的军政训练班里学习;22岁,她任雁北抗日游击队第8支队支队长兼政治主任,次年当选为晋绥边区第11行政专员公署委员,并与爱国青年屈健结为伴侣。

1940年4月,日伪军集中兵力对晋绥边区进行“扫荡”。李林不顾自己怀有身孕,成功掩护500余人突围。身受重伤的她被敌人包围后,宁死不屈,将最后一颗子弹射向自己,牺牲时年仅25岁。

“卫国何须分男女,誓以我血荐炎黄。”这位女英雄用生命践行了对祖国的铮铮誓言。

这是视死如归、宁死不屈的民族气节——

在山西代县有一个村子名叫方昌,是为了纪念来自山东聊城的抗日英雄金方昌。

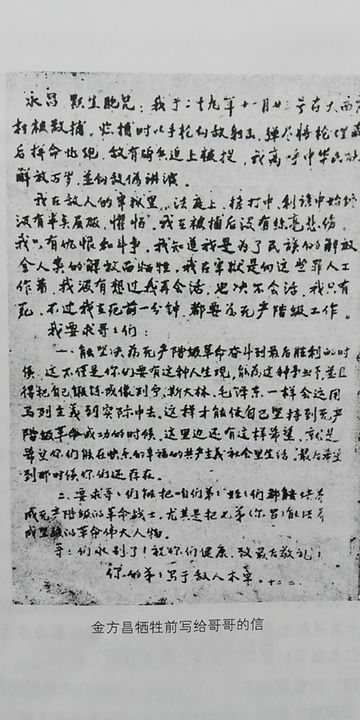

“临捕时以手枪向敌射击,弹尽将枪埋藏后拼命北跑,敌有骑兵追上被捉。我高呼中华民族解放万岁,并向敌伪讲演……”在写给哥哥的绝笔信中,人们得知金方昌带领区自卫队护送公粮被俘时的情景。

那是1940年冬天,金方昌20岁,任中共代县县委宣传部副部长兼城关区委书记。

寒冷刺骨的牢狱里,日军连续多天对金方昌严刑拷打,砍掉他一只胳膊,挖掉他一只眼睛,但他坚贞不屈,没有泄露半点党的秘密。

这是金方昌烈士牺牲前写给哥哥的信。山西省委党史研究院供图

“我在敌人的牢狱里、法庭上、拷打中、利诱中始终没有半点屈服、惧怕。我在被捕后没有丝毫悲伤,我只有仇恨和斗争。我知道我是为了民族的解放、全人类的解放而牺牲。”金方昌在绝笔信中希望哥哥们能坚决为无产阶级革命奋斗到最后胜利的时候,也希望他们把弟弟、侄子们都培养成无产阶级的革命战士。

就义前,金方昌用仅剩的一只胳膊,蘸着自己的鲜血在牢狱墙壁上写下了不屈的诗句:“严刑利诱奈我何,颔首流泪非丈夫。”

这是百折不挠、坚忍不拔的必胜信念——

太岳群山中,沁源围困战纪念馆巍然矗立。走进馆内,人们了解沁源围困战的历史,被一种军民协力、坚忍不拔的力量深深打动。

1942年11月至1945年4月,8万余沁源军民对深入根据地腹心区的日军展开历时两年半的围困战。在那段艰苦岁月里,沁源人民万众一心,以“不给敌人一粒粮一滴水”的战斗口号,配合八路军部队紧紧地围困敌人。他们宁愿铺天盖地、餐风饮露,也要和敌人斗争到底。中共沁源县委和军区部队组成“沁源围困指挥部”,组织日军据点周围5公里以内村庄的3200多户、1.6万人大转移,陷敌人于没粮吃、没水喝、没柴烧的“无人区”。

“誓不维持”不是简单的口号,而是沁源人民的集体宣誓。全县民众被日寇屠杀近万人,被掳后生死不明1500余人,被拷打致残14000余人,80%以上的房屋被烧毁,没有一人当汉奸,没建立一个“维持会”。

“有敌无我、坚忍不拔,这就是英雄的沁源军民!”沁源县委党校原常务副校长侯文宇说,太岳军民利用伏击战、夜袭战、地雷战、麻雀战等各种战术,在敌据点周围和运输线附近昼夜袭击,共作战2730余次,歼灭敌人4000余人,在掩护群众抢耕抢种的同时,打得敌人四面楚歌,最终迫使日军残部狼狈逃窜。

这是在山西狮脑山七昼夜血战中的我军机枪阵地(资料照片)。新华社发

回声悠远,“家规”祭英雄

弥漫的硝烟早已散去,伟大的精神辉映今朝。

80余载岁月流转,发生在三晋大地上的抗战故事,依然深深地影响着这片土地和这里的人民。抚今追昔,在守护与传承中,历史的回声转化为催人奋进的磅礴力量。

在位于山西省武乡县里庄村的八路军烈士陵园,梁效珍一家为烈士献花(2024年4月3日)。新华社记者杨晨光摄

武乡县的梁效珍家有一条坚持了85年、六代人参与的“家规”:每到清明节、寒衣节,要给一名没有血缘关系的雷姓烈士扫墓、送汤。

在1940年的关家垴战斗中,一位雷姓战士负伤,因伤势过重,经不起长途颠簸,被安置在梁效珍家养伤。战士的背部五六处伤口在流血,血和衣服都粘连到了一块。梁效珍的奶奶用花椒水清洗血浆,为战士分开血肉和衣裳,爷爷捣烂蒲公英,敷在战士的伤口上消炎止疼。白天奶奶喂水喂饭,晚上爷爷和父亲轮流照看。

雷战士亲切地称梁效珍的奶奶为“大娘”,父亲为“二哥”。然而,遗憾的是,因受伤过重,雷战士几个月后不幸去世,梁家人将他安葬在了村里。从那时起,梁家人每年清明和寒衣节都给雷烈士扫墓、送汤。当时梁家人不识字,没有留下烈士的名字,只知道他来自河南辉县。

“这个孩子很可怜,以后你们不要忘记给他上坟,有机会的话送他回家!”——梁效珍始终忘不了奶奶临终前的嘱托。为了能让烈士魂归故里,他多次寻访烈士家属,却因信息太少未能如愿。

2015年,在梁效珍一家和当地民政部门的共同努力下,雷姓烈士遗骸被迁往武乡县新建的八路军烈士陵园。

今年,梁效珍的重外孙也加入了为雷战士祭扫的队伍。梁效珍也像曾经他所经历的那样,把烈士的故事讲给重外孙听。

不仅梁家,在整个武乡,抗战历史成了立德树人的重要“教材”。走进武乡县机关幼儿园,楼道就是一部“看得见的抗战史”,生锈的镰刀、打满补丁的布鞋、战地医院模型、八路军军帽……老师们将与抗战有关的老物件摆在孩子们身边,让历史随时可触。做小小红色讲解员、绘制抗战故事墙画、演绎抗战舞台剧,在武乡县上电小学,孩子们不仅做抗战知识的学习者,还要成为伟大抗战精神的传播者。慢慢地,红色的种子在万千幼小心灵中生根、发芽。

伟大抗战精神是后辈的精神滋养,更是砥砺奋进的无穷力量。

这是南沟村建立的范子侠将军生平陈列室(2025年5月27日)。新华每日电讯记者王学涛摄

阳泉市郊区桃河河畔,草帽山脚下,南沟村一片祥和,石太铁路从村前通过。在位于村子里的范子侠将军生平陈列室中,村党支部书记闫润红正给游客们讲解范子侠将军的故事。

百团大战期间,范子侠带领队伍在村子附近勇敢地炸毁桑掌大桥、破袭狼峪车站、强攻草帽山,有力地配合了主战场的战斗。

“我前进,你们跟着我;我停止,你们推动我;我后退,你们枪毙我!”诵读范子侠将军的铮铮誓言,闫润红又一次双眼湿润,声音哽咽。他被范子侠将军的英雄铁骨打动,把这句话当成了座右铭。

熠熠生辉的精神之光,激励着这片土地上的人们无畏前行。“英烈战斗胜利过的地方,在乡村振兴上决不能落后!”闫润红的话掷地有声。

16年来,他和村“两委”带领村民在各级党委政府支持下,建设红色纪念设施、发展养蜂和玉露香梨产业、抗击火灾洪灾、打赢脱贫攻坚战,使南沟村走上一条“红色文化+绿色产业”的新型农业发展路子,每年村集体收入有数十万元。

长子县东方红学校的学生向革命烈士纪念塔献花。长子县东方红学校供图

平型关战役发生地忻州市繁峙县平型关村也已变了模样。曾经的平型关村,受困于山区地形和偏远位置,交通不便,很少有外人前来。基础设施薄弱,村民房屋老旧,街巷晴天扬尘,生活污水也无处排放。

随着红色文化的传播,越来越多的游客想感受抗战历史,慕名前来参观平型关长城,游览战役遗址,学习抗战历史。老区人民顺势而为,设计出“游长城—观战场—学党史—住农家”的旅游线路,吸引更多游客前来参观。

精致的民宿建起来,古老的村落展新颜。2024年,“千万工程”精品示范村建设项目落地,全新水管网、排水管道如同“毛细血管”深入村落,巷道硬化工程让村民告别雨后泥泞。不仅如此,村内古朴的城楼得到了修复,新建的文化广场上,村民相聚休闲。

2023年和2024年,平型关村村民每人年均增收达5000多元。谈起未来,村党支部书记赵长胜充满信心:“我们这片浸润着英雄热血的土地一定会越来越好!”

铭记历史,开创未来。

长子县东方红学校的学生正在听烈士陵园的工作人员讲述抗战史。长子县东方红学校供图

不久前,长治市长子县东方红学校开学了,学生的第一课上在了北高庙烈士陵园。200名学生笔直站立,聚精会神地听着抗战烈士浴血奋战、保家卫国的故事。“这是学校每名学生的必修课。”学校校长宋亚丽说。

开学第一课结束后,六年级学生杨沛如在笔记本上写道:“抗战精神,代代相传;强国有我,未来可期!”

对历史最好的传承,就是不断创造新的历史。在创新求变的科研岗位,在书声琅琅的校园教室,在紧张忙碌的工厂车间,在加速振兴的乡野田间,三晋儿女传承弘扬伟大抗战精神,在坚定有序推进转型发展的新时代战场上奋勇前行。(记者 晏国政 王菲菲 王学涛 李紫薇)